Pas pleurer. Le billet de Gérard Allibert.

PAS PLEURER de Lydie SALVAYRE,

un Goncourt vraiment inolvidable !

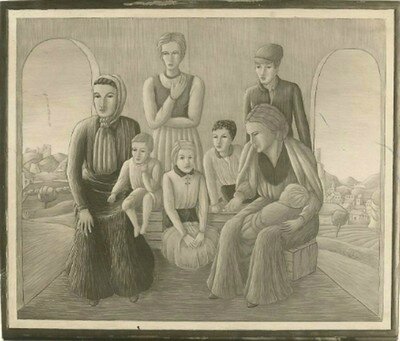

Il y a de cela quelques semaines (c'était le 29 juin en fait) Gérard Allibert nous faisait l'amitié de publier sur ce blog un texte à propos d'un tableau de Serge intitulé La Halte des réfugiés espagnols, texte dans lequel il évoquait cette tragédie humaine historique qui avait un jour conduit notre peintre à se faire le témoin de ce drame en saluant sur sa toile la dignité et le courage d'un groupe de femmes (essentiellement), sœurs de misère.

Or, il se trouve qu'une très récente actualité littéraire vient de remettre un temps sous les projecteurs cette même tragédie à travers le livre de Lydie Salvayre intitulé Pas pleurer (éd. du Seuil) qui vient de se voir attribuer le Prix Goncourt. Et Gérard nous écrit : « Je n'avais encore jamais lu Lydie Salvayre et ne suis pas franchement un adepte des prix littéraires.

“Il en est de pires, il en est de meilleurs” chantait Brassens (... à un tout autre propos :) )

Mais cet ouvrage étant si totalement à mon goût, sans être, non plus, hors de propos ici, que j'ai modestement eu envie de l'y saluer un peu ».

Lydie Salvayre ? Malgré son très sage « Je ne me rends pas compte », je ne me permettrais évidemment pas d'écrire que parmi la foule des micros et des flashs qui l'entouraient elle avait finalement l'air bien modeste. Cela non. Certainement pas !

Alors quand on se retrouve en la rue, je me mets à griter (moi : à crier), à crier Elle à l'air bien modeste, tu comprends ce que ça veut dire ? Plus doucement pour l'amour du ciel, implore ma mère qui est une femme très éclipsée. Ça veut dire, je bouillais ma chérie je bouillais, ça veut dire que je serai une bonne bien bête et bien obédissante ! (...) Plutôt morir !

Dios mio, souspire ma mère en jetant des mirades angoissées sur les deux files de maisons qui bordent la ruelle (...)

Ni l'air, ni la chanson ! Ou alors Hijos del Pueblo, l'hymne de la FAI (federacion anarquista iberica, prononcer comme la première syllabe de faille) ou A las barricadas, celui de la CNT (confederacion national del trabajo, lire cénété) l'organisation anarcho-syndicaliste qui compte plusieurs centaines de milliers d'adhérents qui en font (de très loin) le premier syndicat espagnol lorsque éclate la guerre civile en 1936. Car ce sont ces viriles romances qui berceront pour Montse, la mère de l'auteur, et personnage central de ce livre, son si bel et si bref été de l'Anarchie.

Si bref, et si cruellement triste, qu'il pourrait presque pour ce qui concerne pourtant sa partie la plus heureuse, se cristalliser pour elle en une seule nuit d'amour, un mercredi d'août à Barcelone avec un apprenti-écrivain venu s'engager dans les Brigades internationales.

Alors nos yeux se saludèrent et l'amour se leva, dira des années plus tard Montse à Lydie, son écrivain de fille.

Montse l'aima dès la première seconde, entièrement et pour toujours (pour les ignorants cela s'appelle l'amour) (...)

Il avait une voix tremblée, frissonnante, inolvidable (me dit ma mère) Elle le fit répéter. Il lui redit des mots qu'elle ne comprit pas, ou plutôt qu'elle comprit mais autrement que par leur sens (pour les ignorants, cela s'appelle la poésie).

Le poète ? Un brigadiste français parti au front dès le lendemain à la première heure du jour. Un prénom pour toute identité, André. Celui auquel Lydie Salvayre et Lunita, sa grande sœur (l'enfant née de cette nuit d'amour) attribueront plus tard le patronyme de ... Malraux.

Dans les jours, les mois et les années qui suivirent, Montse ne cessa de penser au français (...) Comment dormait-il ? Que mangeait-il ? Pensait-il à elle comme elle pensait à lui ? Sur quel front se battait-il ? Avait-il froid ? Avait-il faim ? Avait-il peur ? Était-il vivant ou mort ? Elle ne le saurait jamais, et se le demanderait des milliers de fois pendant les soixante-quinze années qui allaient suivre (...)

Un rêve merveilleux tout juste touché du doigt ... caressé et enlacé à corps perdu plutôt ! ... mais pour autant tout aussitôt enfui. Un rêve fou comme l'amour, un rêve à l'image de la tragédie espagnole. Un rêve parti en fumée comme ces billets de banque que l'on brûle en riant sur les ramblas parce que, plus jamais, non.

Car à Palma de Majorque, et bientôt dans toute l'Espagne, La Phalange et la répression féroce. Le sang qui coule. Viva la muerte !

À ce moment-là l'auteur cède la parole à un grand témoin de l'époque, Bernanos, l'écrivain très catholique, venu de l'Action française, qui semaines après semaines relate dans Sept, (revue dominicaine publiée de notre côté des Pyrénées) les atrocités commises sous ses yeux par les Nationaux. Ce récit deviendra Les grands cimetières sous la lune dont la première édition, parue chez Plon en 1938, fera hurler les bien-pensants de nos chères ligues familiales et gardiennes du dogme. À chaque pays, et à chaque époque, ses nationaux ...

Il avait lu le poème de Claudel “les yeux pleins d'enthousiasme et de larmes ” chantant sa sainte admiration pour les épurateurs, Claudel que Shakespeare eût nommé tout crûment fils de pute.

Il avait vu d'honnêtes gens se convertir à la haine, d'honnêtes gens à qui l'occasion était offerte enfin de s'estimer supérieurs à d'autres, leurs égaux en misère. Et il avait écrit cette phrase qui pourrait avoir été écrite ce matin même tant elle s'applique à notre présent : “ Je crois que le suprême service que je puisse rendre à ces derniers (les honnêtes gens) serait précisément de les mettre en garde contre les imbéciles ou les canailles qui exploitent aujourd'hui avec cynisme, leur grande peur.”

Bernanos qui dénonce avec force, honte et désespoir la complicité criminelle du clergé espagnol et tout particulièrement celle de l'évêque de Majorque. Bernanos dont la tête sera bientôt mise à prix par Franco. Bernanos qui réfugié au Brésil rejoindra au plus vite par ses écrits le camp de la France libre et de la Résistance. D'une autre résistance.

Quant à Durruti, l'idéal de Josep le frère de Montse (au destin tout aussi funeste) l'irréductible insoumis, le porte bandera roja y negra de la Columna de hiero, l'illustrissime Durruti, prénommé Buenaventura par (disons) magnifique prédestination laïque... ce qui lui vaudra sans-doute (et entre autres) d'échapper par trois fois à la peine capitale, il finira par tomber -bêtement (la fameuse ironie de l'Histoire, probablement) - d'une balle perdue au cours du siège de Madrid (Quoique perdue ... pas pour tout le monde peut-être)

Ensuite ? Ensuite le drame est achevé comme l'écrira Melville en conclusion de Moby-Dick. Toutes traces soigneusement effacées les flots peuvent se refermer sur le vaste linceul de la mer.

Le retour et la vie au village. Le roman familial et ses rouages souterrains. Une part essentielle du livre. La figure de don Jaume devenu l'inattendu complice de Montse ... qui lui pardonnera de l'avoir trouvée bien modeste et celle de Josep donc. Celle, finalement émouvante, de Diego. Le mari et le père. Édile stalinien ... et enfant sans mère. D'autres encore autour de Montse. La vie et les jours. Les hommes (et les femmes) frêles jouets de forces qui les dépassent.

La (presque) dernière étape pour Montse est celle de la Retirada qu'elle endurera avec plusieurs centaines de milliers de ses compatriotes (les chiffres officiels évoquent 450 000 réfugiés !)

Elle partit le matin du 20 janvier 1939, à pied, avec Lunita dans un landau (...) Une colonne interminable de femmes, d'enfants et de vieillards, laissant derrière elle un sillage de bagages crevés, de mules mortes allongées sur le flanc, de pauvres hardes gisant dans la boue, d'objets hétéroclites emportés à la hâte par ces malheureux comme des fragments précieux de leur chez-soi puis laissés en route quand l'idée même d'un chez-soi avait totalement disparu des esprits, quand d'ailleurs toute pensé avait disparu des esprits (...) Bientôt elle abandonna le landau devenu trop encombrant et fit, d'un drap noué autour de ses épaules, un berceau pour Lunita. C'est ainsi qu'elle avança, plus forte et plus libre maintenant qu'elle portait sa fillette contre son corps (...) Elle atteignit la frontière du Perthus le 23 février 1939 (et) resta quinze jours dans le camp de concentration d'Argelès-sur-mer dans les conditions que l'on sait (...)

Terrible débâcle encadrée (si l'on veut) par les hommes de la 11èmecompagnie de Lister distribuant ça et là quelques menues poignées de riz (Notons que ce Lister là n'avait pas été le dernier - loin de là - à mener la répression contre les collectivités libertaires en Catalogne et en Aragon quelques mois plus tôt. El destino, siempre et todavia !)

Pourtant, leçon de courage et de dignité d'une mère chargée d'âme ...

(D'ailleurs ne serait-ce pas un peu Elle, un bébé dans les bras, assise en bas à droite sur le tableau ? Mais cependant avec bien des années de moins que la femme peinte ce jour-là par Serge ... laquelle sur cette toile deviendrait une digne et juste représentation de toutes ces mères-courage ayant au cœur de l'hiver porté des jours et des kilomètres durant leur enfant dans un drap noué. Tel celui autour de son cou, peut-être ...)

... Pas Pleurer.

Nunca.

C'est soudain un grand calme.

Ma mère se tourne vers moi.

Si tu nous servais une anisette, ma chérie. Ça nous renforcerait la morale. On dit le ou la ?

On dit le. Le moral.

Une petite anisette, ma Lidia. Par les temps qui galopent, c'est une précaution qui n'est pas, si j'ose dire, surnuméraire.

Toutes traces effacées ? Heureusement non. Merci Lydie Salvayre. Oui, par les temps qui galopent, votre livre est un compagnon fichtrement saludable.

Si j'ose dire.

Bien entendu.

Gérard ALLIBERT

17 novembre 2014

Lydie Salvayre - Pas pleurer - Éditions du Seuil - 1er éd. août 2014

http://www.seuil.com/livre-9782021116199.htm : cliquer ensuite sur Extrait PDF.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F1%2F1157454.jpg)

/image%2F0405486%2F20240422%2Fob_761d71_emile-fiorio.jpg)

/image%2F0405486%2F20240418%2Fob_396838_sans-titre.jpg)

/image%2F0405486%2F20240415%2Fob_cfdeb4_luc-d.jpg)

/image%2F0405486%2F20240412%2Fob_b54c75_cahiers-du-sud-couv.jpg)